「備忘録」に戻る

自分の「ストーリー」がないと研究人生辛い

はじめに

複数のロックのギタリストが出会うと, 自分の「音楽史」を語るという習慣があるそうです (少なくとも友人のスタジオミュージシャンはそう言ってました). 研究者,開発者,あるいは大学院を出たような何らかの専門家には, そういう「ストーリー」が必要なのではないか, という話を書きます.バイオサイエンスを目指すまで

筆者の父親は素粒子物理学者になることを目指して東大を何度か受けたのですが, 結局叶わず,心臓外科医,正確には 人工心臓の研究者になった人です.筆者が高校生の頃に,進路について考え,物理学者になりたいと父に述べたところ, 「物理学は食えない.たとえば,1万人の町があったとしよう, 医者は数人必ず要る,しかし物理学者は 1 人も要らないかもしれない. 世界のどこかに天才が 1 人いたら構わないのだから」といって, 医学部に行くことを勧めました. これは多くの医者の家庭で交わされている会話の類と思います. が,これも良くあるように,筆者は反発し, 医学のような応用科学ではなく, なるべくピュアな基礎科学をやりたい,と願うようになりました.

生きていることの不思議について,考えて,本を書きたい.

まあ,いわゆる中二病という奴です.

哲学や思想関係の本も沢山読んでみましたが,

現代が自然科学に基づく文明であるのにも関わらず,

高校生の目からみても著者自身が自然科学を知らなさすぎる,

と感じました.

たとえば,テレビが社会に与える影響を考える際に,

最低限,電波とは何かとか,ブラウン管 (当時) の構造と機能などを,

理解している必要があるのではないかと.

生きていることの不思議について,考えて,本を書きたい.

まあ,いわゆる中二病という奴です.

哲学や思想関係の本も沢山読んでみましたが,

現代が自然科学に基づく文明であるのにも関わらず,

高校生の目からみても著者自身が自然科学を知らなさすぎる,

と感じました.

たとえば,テレビが社会に与える影響を考える際に,

最低限,電波とは何かとか,ブラウン管 (当時) の構造と機能などを,

理解している必要があるのではないかと.

素粒子論,宇宙論,といった宇宙の起源にまつわる研究が

かっこいいと思いましたが,一方で,物理学がそれほど得意では

ないこともあって (兄や姉の方がよほど勉強が出来たので),

「生命の起源」だったら,自分でも解明できるかもしれない,と

考えました.木村資生先生の「分子進化の中立説」という本を読んで,

数学的な美しさに感動して,

生命が誕生した後の進化論については,もう研究することがないと

割り切り,その前の段階の起源論はまだだと考えました.

素粒子論,宇宙論,といった宇宙の起源にまつわる研究が

かっこいいと思いましたが,一方で,物理学がそれほど得意では

ないこともあって (兄や姉の方がよほど勉強が出来たので),

「生命の起源」だったら,自分でも解明できるかもしれない,と

考えました.木村資生先生の「分子進化の中立説」という本を読んで,

数学的な美しさに感動して,

生命が誕生した後の進化論については,もう研究することがないと

割り切り,その前の段階の起源論はまだだと考えました.

姉の友人の父君に,有名な分子発生学者の先生がいらっしゃって, ある日,父を尋ねに拙宅に来られて, 発生学について,それは魅力的なお話をしていただきました. これこそ自分が目指す道だと思い, 先生のいらっしゃる東工大生命理工学部に 2 浪の末の後期にやっと, 入学しました※.

※ 先に書いたように,筆者は中学,高校と進むにつれて「自分の頭で考えて理解しないと納得しない」タイプに なってしまったので... 自分の時間は自分のものです.

はじめての研究

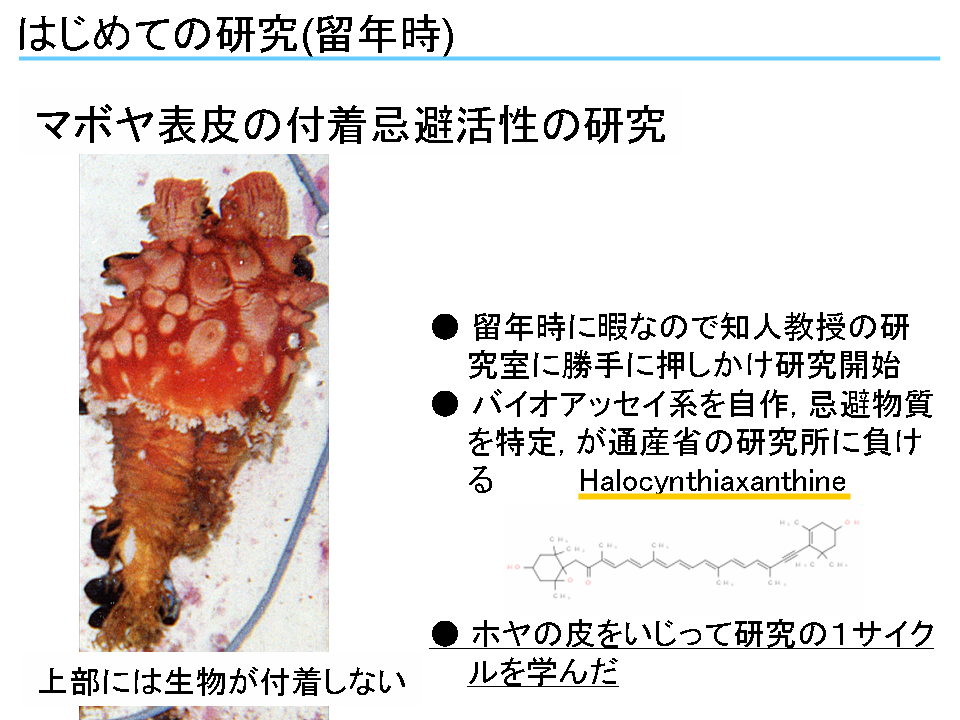

大学には一応入ったのですが,前節に書いたような様々な事情で, 留年することとなりました. そのときに, 上記の先生の研究室にもぐりこませていただき, 先生にテーマを与えていただきました. この研究が,学生実習とは異なる,人生最初の「模範解答のない研究」です (自由研究で,小学校で郷土史「見付小学校は末森城の見張り台である」 中学校で美術「活字で絵を描く,タイポグラフィーの世界」, 高校で社会科学「コンビニエンスストアの現在と将来」などについて 研究したことは,そういえばありましたが 微笑). 先生が与えてくれたテーマは,「マボヤは,ソフトクリームの

クリームとコーンの部分から成っているが,

クリームに相当する赤い上部はフジツボやイガイなどの付着生物を寄せ付けない.

なぜか調べてごらん」というものでした.

生体由来の忌避物質が見つかれば,

有機金属系の既存の船底塗料を環境負荷の低いものにかえられる可能性がある,

ということです.

分子発生学の研究室としてはイレギュラーですが,

留年生にくれたテーマとしては大変面白かったです.

シャーレに置いたムラサキイガイの付着行動を観察した結果,

貝にとって好ましい表面であれば,平均 15 分で,

固着行動に移る,ということを発見して,

付着忌避活性を測定するバイオアッセイ系を作りました.

これは,従来のフジツボの幼生を使ったものよりも,

季節を選ばず,早期に結果が得られるという優れたものでした.

しかし結局,

先生や助手の先生が予測していたタンパク質じゃなく,

赤い色素が重要なのではないかと考えて,

アッセイが進んだ矢先に,

通産省の研究所が「ホヤの赤」という色素

(まさに我々がマボヤから抽出した物質) を先に発表してしまったのでした.

先生が与えてくれたテーマは,「マボヤは,ソフトクリームの

クリームとコーンの部分から成っているが,

クリームに相当する赤い上部はフジツボやイガイなどの付着生物を寄せ付けない.

なぜか調べてごらん」というものでした.

生体由来の忌避物質が見つかれば,

有機金属系の既存の船底塗料を環境負荷の低いものにかえられる可能性がある,

ということです.

分子発生学の研究室としてはイレギュラーですが,

留年生にくれたテーマとしては大変面白かったです.

シャーレに置いたムラサキイガイの付着行動を観察した結果,

貝にとって好ましい表面であれば,平均 15 分で,

固着行動に移る,ということを発見して,

付着忌避活性を測定するバイオアッセイ系を作りました.

これは,従来のフジツボの幼生を使ったものよりも,

季節を選ばず,早期に結果が得られるという優れたものでした.

しかし結局,

先生や助手の先生が予測していたタンパク質じゃなく,

赤い色素が重要なのではないかと考えて,

アッセイが進んだ矢先に,

通産省の研究所が「ホヤの赤」という色素

(まさに我々がマボヤから抽出した物質) を先に発表してしまったのでした.

ということで,初戦は惜敗だったわけですが, 研究の面白さと怖さ,一通りの流儀を教えていただいたことは, 一生の恩であります.

分子生物学について考えたこと

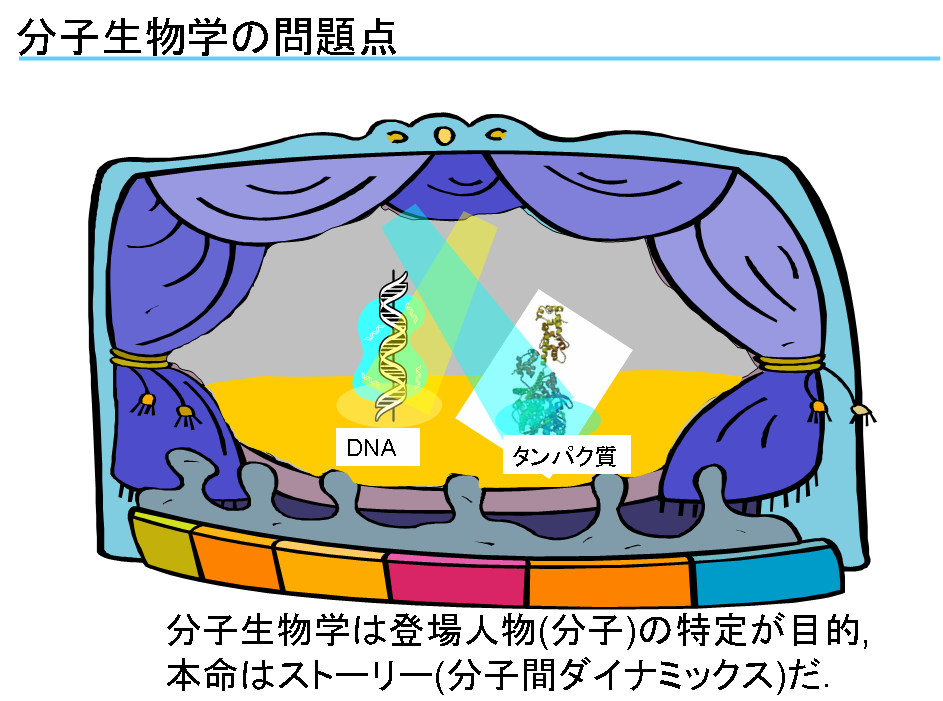

工業大学の生命理工学部は,薬学部や農学部の生命科学系とは多少異なり, 物理学,化学,工学,情報科学の基礎をかなり叩き込まれますが, もちろん遺伝子操作を中心とした分子生物学も学びます. 分子生物学を一通り学んで,生意気にも思ったことは, 当時の分子生物学は,目標とする低分子あるいはタンパク質を 発見することが何よりの目的で, 物理学を軽んじているのではないかということでした. 物語でたとえると,たとえば「ドラえもん」では,

ドラえもん,のび太,ジャイアンといった登場人物を探すことが

目的となっている.

しかし,ものごとの本質は,登場人物を見つけ出すことだけではなく,

登場人物間に起こった時系列変化なのではないか.

生体系でいえば,生体高分子の間の相互作用,時間発展,

エネルギーや物質の変換を伴う状態変化こそが,

生命という物語なのではないか,と思ったのです.

こうしたことを研究する分野は,生物物理学です.

そこで,卒業研究では,生物物理学を学ぶことにしました.

物語でたとえると,たとえば「ドラえもん」では,

ドラえもん,のび太,ジャイアンといった登場人物を探すことが

目的となっている.

しかし,ものごとの本質は,登場人物を見つけ出すことだけではなく,

登場人物間に起こった時系列変化なのではないか.

生体系でいえば,生体高分子の間の相互作用,時間発展,

エネルギーや物質の変換を伴う状態変化こそが,

生命という物語なのではないか,と思ったのです.

こうしたことを研究する分野は,生物物理学です.

そこで,卒業研究では,生物物理学を学ぶことにしました.

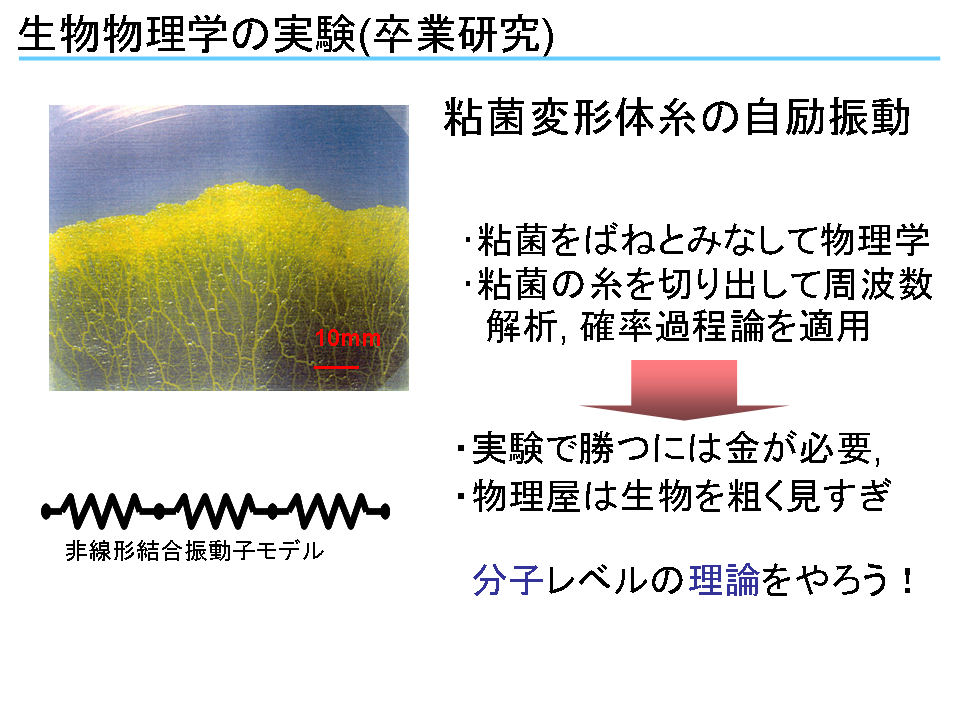

粘菌の生物物理学

真性粘菌は多核の単細胞生物であり,

目も触覚も,何より神経系も持たないのに,

餌の方に動いていく不思議な生き物です.

筆者は現代思想にかぶれていたので,

南方熊楠が粘菌学者だったということも知っていたため,

生物物理の研究室では,粘菌のテーマを希望しました.

今では,イグ・ノーベル賞を二回も受賞しており,

ご存知の方も多いかと思います.

真性粘菌は多核の単細胞生物であり,

目も触覚も,何より神経系も持たないのに,

餌の方に動いていく不思議な生き物です.

筆者は現代思想にかぶれていたので,

南方熊楠が粘菌学者だったということも知っていたため,

生物物理の研究室では,粘菌のテーマを希望しました.

今では,イグ・ノーベル賞を二回も受賞しており,

ご存知の方も多いかと思います.

卒業研究のテーマは,この粘菌変形体糸という, 網目状の生き物を構成する一つの糸を切り出してきて, 錘りをつけて,その振動を測定し, 非線形の結合振動子系として 物理学的に解析するというものです. 振動の過渡過程,定常状態において, それぞれ面白い傾向を捉えることができて, 楽しい卒業研究となりました.

が,そこでは別の疑問が沸いてきました. それは,分子生物学で習ったことでした. 粘菌変形体糸は,目視できるくらいの,ミリメートルのオーダーの 直径を有する,分子スケールからみると巨大な構造物です. 分子生物学では,ミクロンオーダーのオルガネラの構造や, ナノスケールの分子からなる,複雑な代謝の回路について学びます. そうした一切合切をまるめてしまって, 一本の糸としてモデル化するには, 実は粘菌は複雑すぎるのではないか,と.

物理学という学問は,地球を一つの質点 m,太陽を別の質点 M と みなして,運動方程式を解くという, 考えてみたら大変荒々しい思考を特徴とします. 地球上は,こんなに多彩な物体に溢れているというのに. しかし,逆にいうと,これが物理学の強さであります. 物理学は物理学でいいのですけれども, もう少し,細かい,たとえば生体分子一分子レベルだったら, もっとハッキリしたことを言えるのではないか, ということで,大学院では, 生体高分子の物理化学の研究室に入りました (これも,正確にいうと,自分の東工大の出身研究室に一般受験で落ちたので, 当時,生命環境科学系だけ独立大学院だった東大駒場の院に進んだ次第).

研究室を選んだときに参考にしたキーワードは, Fokker Planck (FP) 方程式です. 卒業研究の研究室では, 「協同現象の数理」(ハーケン) を輪講しており, そこでは,確率過程論について議論しています. また,周波数解析を行う際に, 非線形物理学あるいは統計力学 (久保亮五) を勉強したので, FP 方程式はなじみ深いものでした.

生命は高分子電解質溶液だ

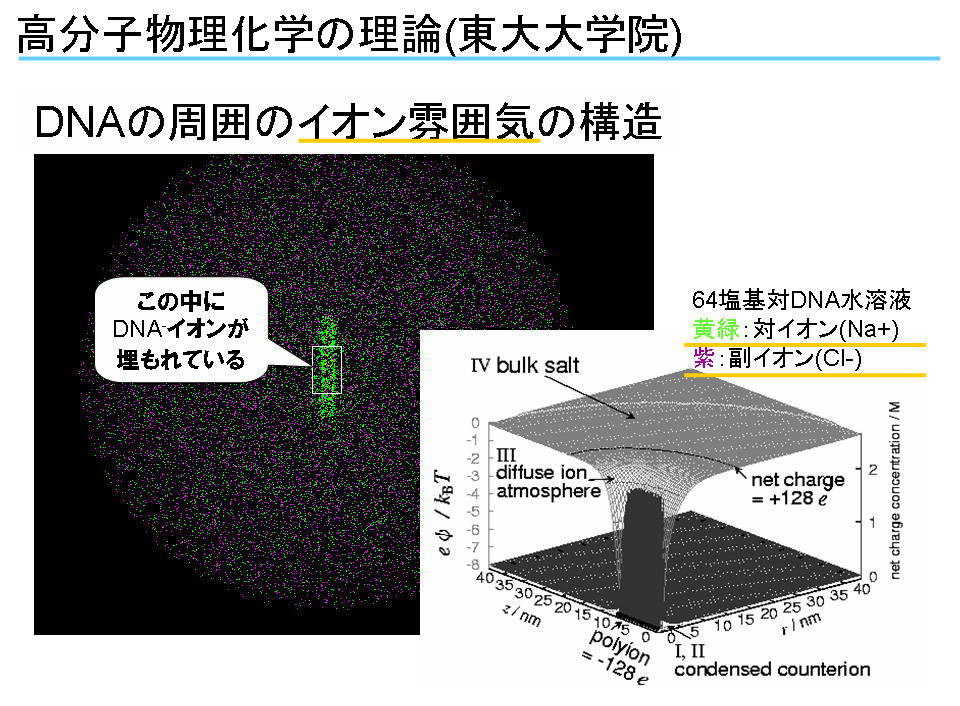

大学院の先生は,分子シミュレーションの画期的な手法として, Metropolis Monte Carlo (MC) 法が FP 方程式の数値解法であることを, 1991 年に示した先生でした. MC 法は,通常は統計力学における熱平衡状態における 配置積分を計算する手法であり, FP 方程式のような拡散過程を記述できるとすると, 応用範囲が格段に広がります (Monte Carlo Brownian Dynamics, MCBD 法). 先生自身は,もともとは電気複屈折という 高分子溶液の分析手法を得意とする 実験家だったのですが, 実験結果を解釈するために, 当時,世に出た,並列型スパコンを活用して 解析できないかと, 自ら分子シミュレーションアルゴリズムを 考案してしまったという偉人です. 実際に解いた問題は,水溶液中の生体高分子 DNA の

対イオン分極率の起源の問題です.

水溶液中の DNA は 1 塩基対につき 2 個のリン酸基を有するポリイオンと,

夥しい数の対イオンとに解離します.

対イオンは,ポリイオンの周囲に雲のようにイオン環境を形成します.

その中で,DNA の場合は,ポリイオン上の線電荷密度が高く,

熱力学的にみて不安定であるため,

反対電荷の対イオンがポリイオンの近くに凝縮します.

これが,対イオン凝縮と呼ばれる現象です.

その周囲には,通常の低分子の食塩水などでもみられる

Debye-Huckel 型の散漫なイオン雰囲気が広がり,

さらに,塩 (正負の低分子イオンの対) が添加されている系では,

バルク塩の領域が存在します.

実際に解いた問題は,水溶液中の生体高分子 DNA の

対イオン分極率の起源の問題です.

水溶液中の DNA は 1 塩基対につき 2 個のリン酸基を有するポリイオンと,

夥しい数の対イオンとに解離します.

対イオンは,ポリイオンの周囲に雲のようにイオン環境を形成します.

その中で,DNA の場合は,ポリイオン上の線電荷密度が高く,

熱力学的にみて不安定であるため,

反対電荷の対イオンがポリイオンの近くに凝縮します.

これが,対イオン凝縮と呼ばれる現象です.

その周囲には,通常の低分子の食塩水などでもみられる

Debye-Huckel 型の散漫なイオン雰囲気が広がり,

さらに,塩 (正負の低分子イオンの対) が添加されている系では,

バルク塩の領域が存在します.

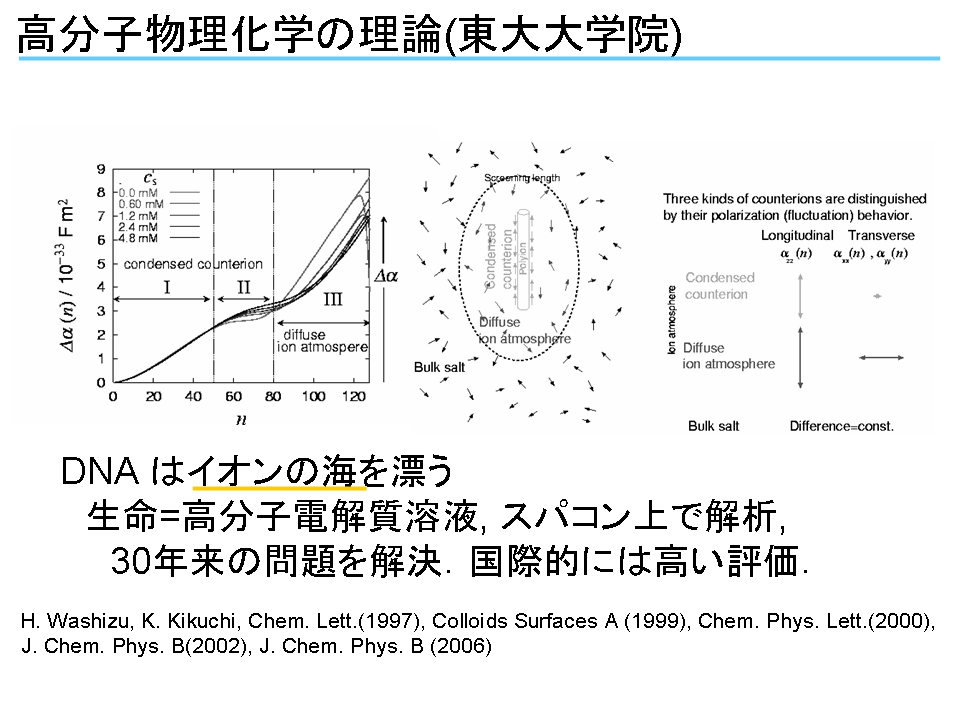

このイオン環境中の 3 つの領域において,

イオンのゆらぎ (ブラウン運動) を MCBD 法により超並列型計算機で計算し,

それぞれの領域において,揺らぎ方が異なるという結果を得ました.

これが右図ですが,

凝縮対イオンの分極について予想した有名な G. Manning の理論では,

塩の添加によって分極率の異方性 Δα が増大すること,

しかし,実験で観測される塩の添加による Δα は減少すること,

その両方とも正しいということを,はじめて示しました.

これは,30 年にわたる論争に終止符を打つもので,

この分野の業績としては,筆者と恩師は満足しています.

このイオン環境中の 3 つの領域において,

イオンのゆらぎ (ブラウン運動) を MCBD 法により超並列型計算機で計算し,

それぞれの領域において,揺らぎ方が異なるという結果を得ました.

これが右図ですが,

凝縮対イオンの分極について予想した有名な G. Manning の理論では,

塩の添加によって分極率の異方性 Δα が増大すること,

しかし,実験で観測される塩の添加による Δα は減少すること,

その両方とも正しいということを,はじめて示しました.

これは,30 年にわたる論争に終止符を打つもので,

この分野の業績としては,筆者と恩師は満足しています.

要するに,上の舞台上の生体高分子の絵でいえば,

DNA やタンパク質は,イオンの雲を身にまとって,

様々な相互作用を行っている.

多くの生体高分子では,対イオン凝縮が生じていますが,

その動的挙動の一端を説明することができた,

ということになります.

要するに,上の舞台上の生体高分子の絵でいえば,

DNA やタンパク質は,イオンの雲を身にまとって,

様々な相互作用を行っている.

多くの生体高分子では,対イオン凝縮が生じていますが,

その動的挙動の一端を説明することができた,

ということになります.

こうした知見は,現在では, 再生医学において役に立っている (筆者の博士論文を,チームリーダーの方にお送りしたところ, それを参考に誘電分散の新しいモデルを作り, さらに誘電スペクトロサイトメーターを開発された) らしいです. また,燃料電池も高分子電解質膜を用いますので, そうした分野の研究にも役に立ちます.

が,世の中の人々は,そんなに物わかりが良くありません. 先見性がある人ばかりでありませんし, 筆者としては理解していても, 上手に訴えるだけの経験も知識もありませんでした.

自然科学出版

このような,計算機シミュレーションによる生体高分子の物理化学の研究は,

いわば,就職先のない「バイオ」と「理論物理」の,

悪いところを兼ね備えたような分野です.

このような,計算機シミュレーションによる生体高分子の物理化学の研究は,

いわば,就職先のない「バイオ」と「理論物理」の,

悪いところを兼ね備えたような分野です.

以前書いたように,もう 30 歳ですし,結婚してますし, ポスドクになるのはリスクが高すぎると思いました. そこで,パーマネントの職を探したのですが, なかなか公募では当選しませんでした.

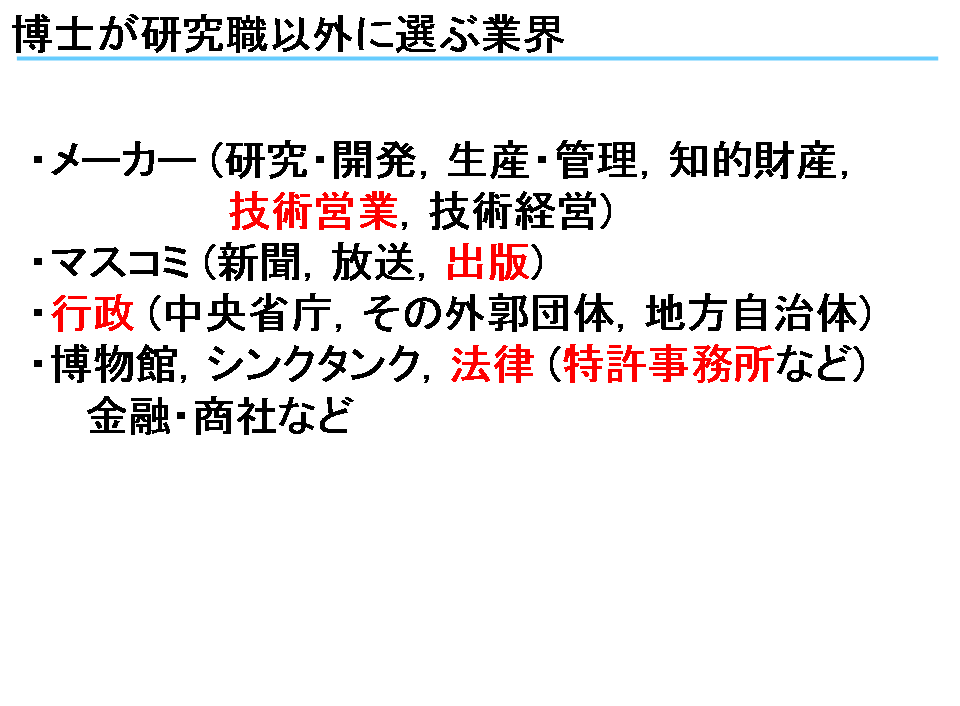

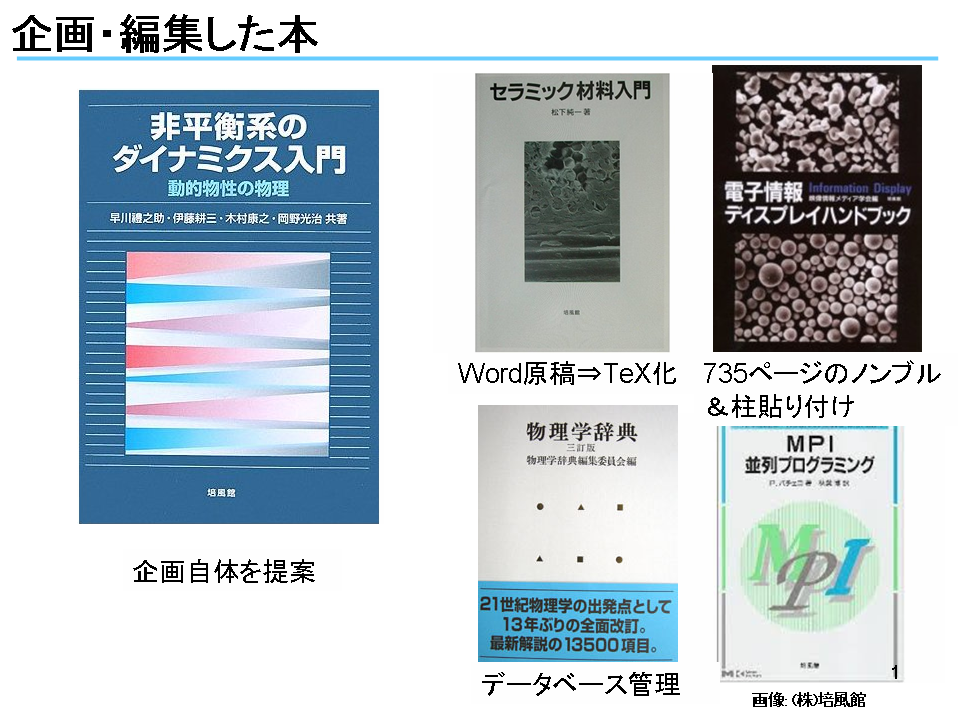

上図は,博士がアカデミックな研究職以外に選ぶとしたら, どのようなものがあるかというものを列記したものです ( 博士であることはとても重要 参照) が, 筆者が実際に経験したのは出版社です.

出版社において,理工系の博士が行わねばならない仕事についての

細かいことは,

以前書いたことがある

ので,ここには書きませんが,

今でも自然科学系の出版社への就職は,

皆さんにお勧めできます.

ここからは,学生の立場ではなく,社会人 (会社人)

としてのストーリーの話となりますが,

多くの皆さんは,自然科学系の出版社の業務でしたら,

何らかの関係性を持つことができると思います.

なぜなら,もう十分,自然科学と付き合ってきたわけですから.

筆者の場合は,物理,化学,生物,情報科学など,

幅広い知識があったことが,この業界で自分を活かせると考えました.

出版社において,理工系の博士が行わねばならない仕事についての

細かいことは,

以前書いたことがある

ので,ここには書きませんが,

今でも自然科学系の出版社への就職は,

皆さんにお勧めできます.

ここからは,学生の立場ではなく,社会人 (会社人)

としてのストーリーの話となりますが,

多くの皆さんは,自然科学系の出版社の業務でしたら,

何らかの関係性を持つことができると思います.

なぜなら,もう十分,自然科学と付き合ってきたわけですから.

筆者の場合は,物理,化学,生物,情報科学など,

幅広い知識があったことが,この業界で自分を活かせると考えました.

しかし,いろいろありまして,その後,別の分野の研究者として, 民間の研究所に入って研究生活を再開しました.

どうしても研究者になりたいか

民間企業であれ,大学の教員であれ,

研究を主業務とするのであれば,

それほどの違いはありません.

開発を主体とするなら,結構違いますが

(

理学⇔工学,基礎科学⇔応用科学よりも,「研究⇔開発」

の間に大きな谷間がある 参照).

その意味で,転職した先の会社は,

研究主体の研究所でした.

民間企業であれ,大学の教員であれ,

研究を主業務とするのであれば,

それほどの違いはありません.

開発を主体とするなら,結構違いますが

(

理学⇔工学,基礎科学⇔応用科学よりも,「研究⇔開発」

の間に大きな谷間がある 参照).

その意味で,転職した先の会社は,

研究主体の研究所でした.

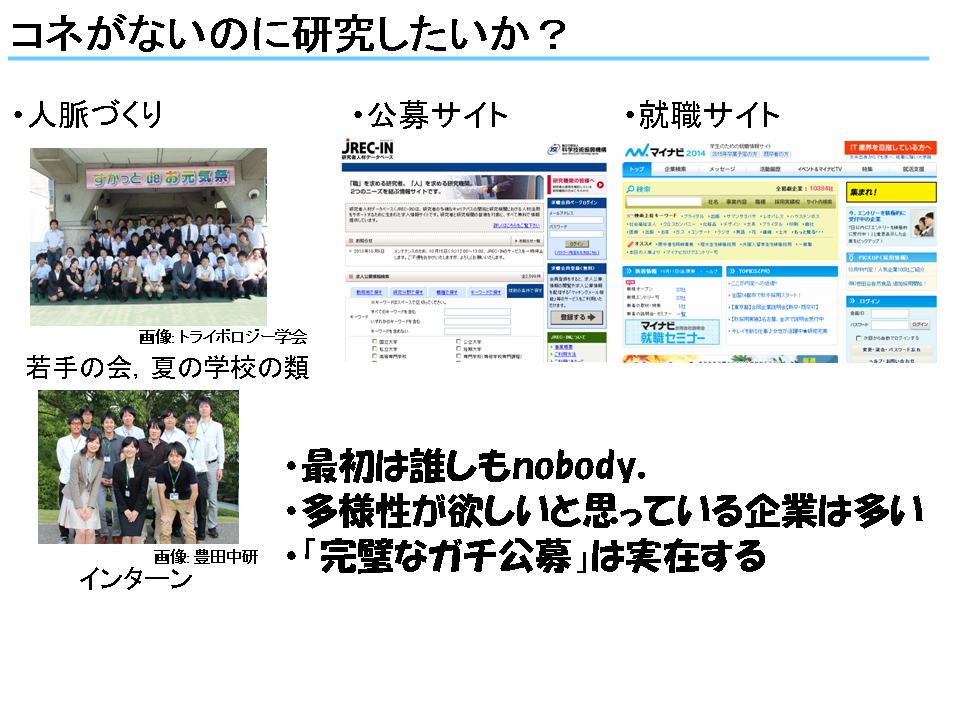

つまり,ここで,出版社の編集者からプロの研究者になったわけですが, プロの研究者になるということについて,もう一度考えてみましょう. 大学院を出たばかりの,若手博士の大半は, そんなに素晴らしいコネはない人ばかりです. 就職先を斡旋してくれるようなボスがいたら, その幸福に是非感謝してください. 普通は,自分で人脈を作らねばなりません. 人脈づくりには,学生時代から参加できるものも多いです. 若手の会,夏の学校の類や,企業のインターン制度などです.

(しかしまあ,これにも学閥の壁は実際は存在します. 無名の研究室を出ると,若手の会に形だけ参加しても, 大歓迎してもらえるとは限りません. そこで,本稿をご覧の皆様にお願いですが, どうか,若手の会の類を運営する際には, 大研究室のコネのない人物こそを大事にしてください. 大研究室が存在するような学術分野では, イノベーションは外側からやって来ます. きっとプロパーの皆様にとっても良いことがあります.)

コネがなくても,上記のように考えている研究者は沢山いますので, 「最初は誰しも nobody」という事実をふまえて, 頑張ってみてはいかがでしょうか. 多様性を欲しがっている機関は, 大学や公的研究所の類よりも,民間企業に多いというのが実感です. また,どこの公募においても,完全にピュアな公募というものは, 実在します.筆者も実施したことがあります.

人脈ができたからといって,あなた自身が,

研究者になる必然性はどの程度あるのか,ということも,

一度は考えてみてはいかがでしょうか.

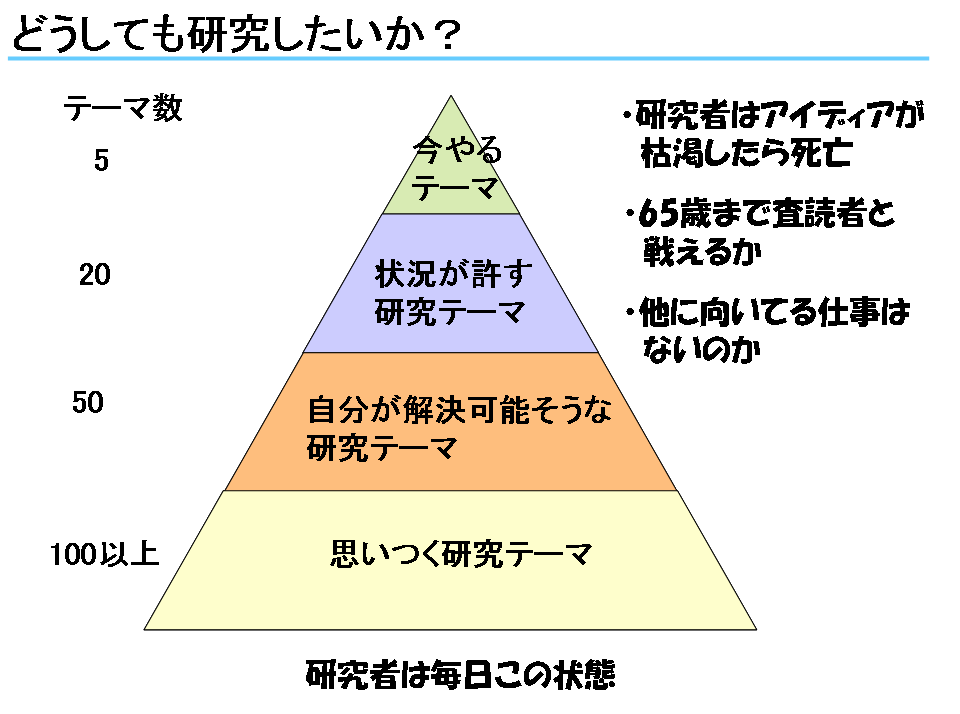

研究者は孤独です.

最初は,師匠の導きもあるでしょう.

しかし,一度研究者になったら,60-70 歳まで現役でいる覚悟がいります.

それは端的にいえば,論文を投稿して,査読者と戦い続ける覚悟です.

論文を書くためには,ネタがなければなりません.

思いつく研究テーマは常時 100 以上なければいけないでしょう.

自分が解決できそうなテーマはその半分,

しかし,財政,研究室のメンバー,時期といった状況が許すテーマは,

その半分以下,

そして,今やるべきテーマはさらにその 1/4 程度に絞られるでしょう.

いつも,頭の中で,このピラミッドを構築して,

順番に回して行くことが,研究者であり続ける,ということです.

人脈ができたからといって,あなた自身が,

研究者になる必然性はどの程度あるのか,ということも,

一度は考えてみてはいかがでしょうか.

研究者は孤独です.

最初は,師匠の導きもあるでしょう.

しかし,一度研究者になったら,60-70 歳まで現役でいる覚悟がいります.

それは端的にいえば,論文を投稿して,査読者と戦い続ける覚悟です.

論文を書くためには,ネタがなければなりません.

思いつく研究テーマは常時 100 以上なければいけないでしょう.

自分が解決できそうなテーマはその半分,

しかし,財政,研究室のメンバー,時期といった状況が許すテーマは,

その半分以下,

そして,今やるべきテーマはさらにその 1/4 程度に絞られるでしょう.

いつも,頭の中で,このピラミッドを構築して,

順番に回して行くことが,研究者であり続ける,ということです.

アイディアが枯渇したら,「元研究者」になります. それは,研究室長であったり,教授であったり, 公的な立場はそのまま研究者としての立場かもしれませんが, 内面として,終了するわけです. この恐怖と戦えますか. 40 歳くらいで,どっとその疲れが来るときがあります. これは,筆者が 40 歳になったときに, 同年代の大学教員や国研研究者と語り合ったことです. 筆者の編集者時代のように,研究から足を洗うチャンスがもしあれば, 一度,このことを検討してみていただければと思う次第です.

隣の宇宙に出る

ここら辺りから,この「研究ストーリー論」の本丸に迫ってきます.

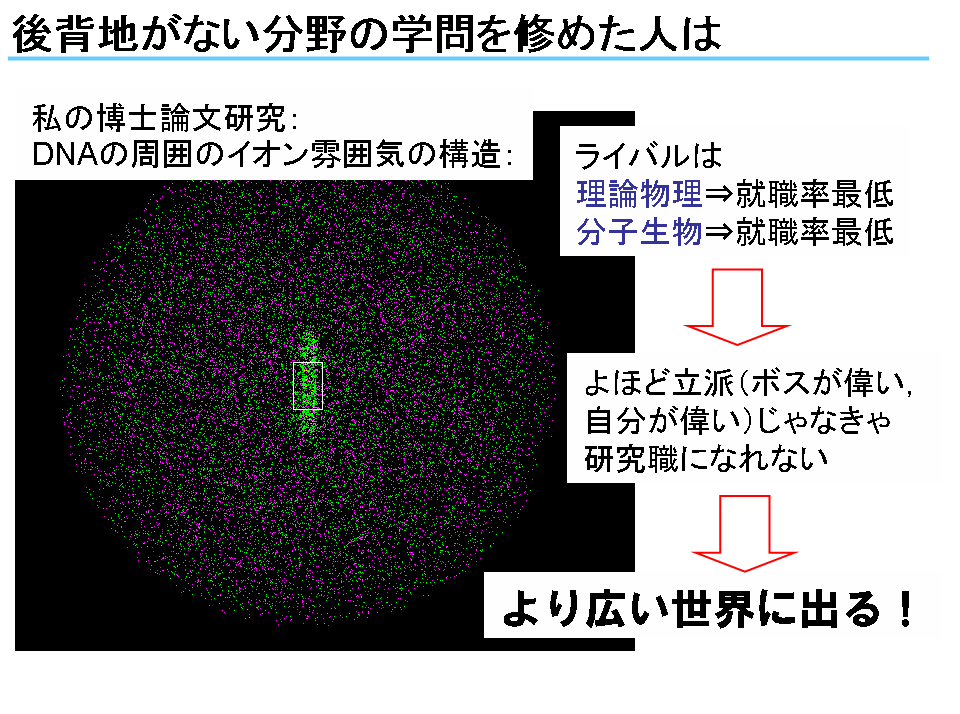

さて,先ほど申し上げたように,筆者は食えない分野で

学位を取得してしまいました.

もう少し上品にいうと,後背地がない分野,といえるでしょうが,

そういう分野で学位をとったら,

大変優秀で運が良ければ,

そのままアカデミックに残れるでしょう.

しかし,幸運な一部の人を除く大半は,

ポスドク 1 万人計画が実施された現代においては,

より広い世界に出る必要があります.

ここら辺りから,この「研究ストーリー論」の本丸に迫ってきます.

さて,先ほど申し上げたように,筆者は食えない分野で

学位を取得してしまいました.

もう少し上品にいうと,後背地がない分野,といえるでしょうが,

そういう分野で学位をとったら,

大変優秀で運が良ければ,

そのままアカデミックに残れるでしょう.

しかし,幸運な一部の人を除く大半は,

ポスドク 1 万人計画が実施された現代においては,

より広い世界に出る必要があります.

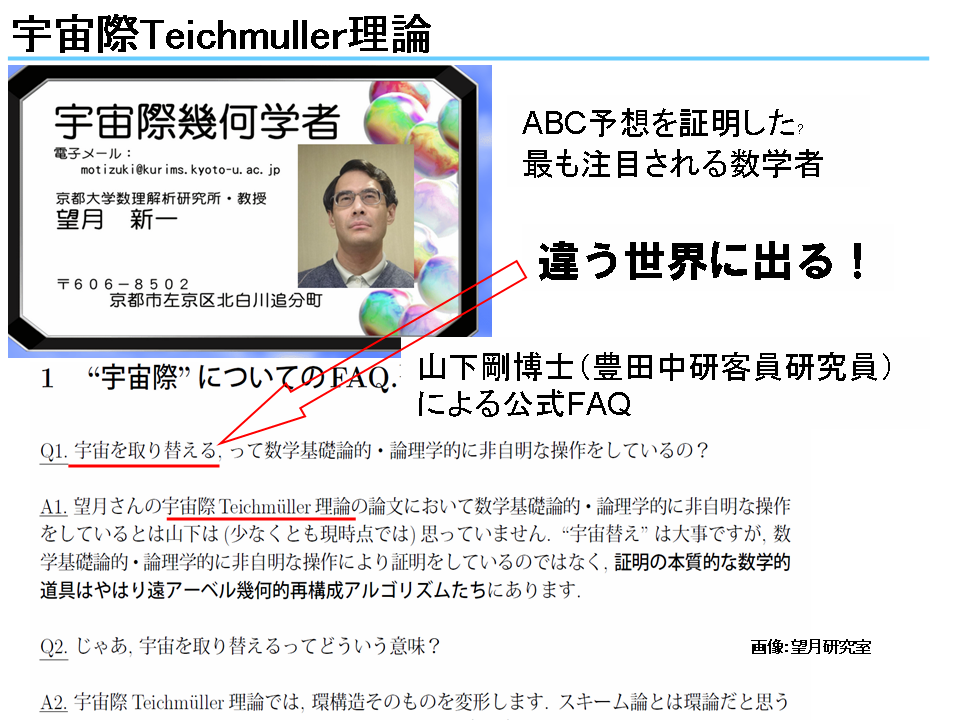

少々余談ぎみになりますが,

筆者が在職していた研究所の客員研究員に著名な数学者がおられて,

その方は,かの ABC 予想を証明した,

現代において最も注目される研究者の一人である,

京都大学の望月先生の理論を理解できる,

世界で数少ない研究者なのだそうです.

世の中には,企業研究所でも純粋数学を研究しているところがあるのです.

それはともかく,望月先生の理論は「宇宙際 Teichmuller 理論」

というのだそうで,いろいろ説明していただきましたが,

当然ですが,きちんと理解はできませんでした.

少々余談ぎみになりますが,

筆者が在職していた研究所の客員研究員に著名な数学者がおられて,

その方は,かの ABC 予想を証明した,

現代において最も注目される研究者の一人である,

京都大学の望月先生の理論を理解できる,

世界で数少ない研究者なのだそうです.

世の中には,企業研究所でも純粋数学を研究しているところがあるのです.

それはともかく,望月先生の理論は「宇宙際 Teichmuller 理論」

というのだそうで,いろいろ説明していただきましたが,

当然ですが,きちんと理解はできませんでした.

しかし,(数学的な)「宇宙」と「宇宙」の間を行き来するための, 数学的なテクニックをまず構築して,それを用いて ABC 予想を証明した,というストーリーは,何となく伝わりましたし, その概念は面白そうだと思いました. そう,国を飛び越えるのが国際ならば,宇宙を飛び越えるのが宇宙際であり, 就職先のない人は,宇宙を飛び越えると, 何か解決できるかもしれないのです.

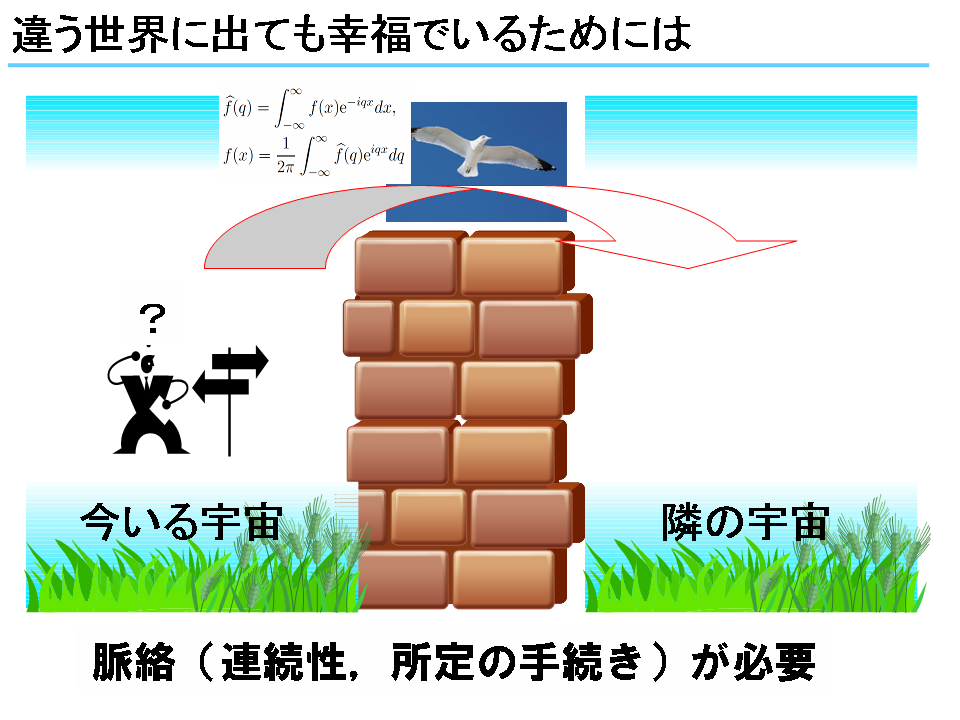

隣の宇宙に出るためには,何が大事でしょうか?

違う専門分野,違う世界に出ても,幸福でいられるための条件,ということです.

それは,今いる宇宙と,隣の宇宙と,

行き来するための知的な脈絡があるかないか,ということではないでしょうか.

筆者でも理解できる数学でいえば,

フーリエ変換と逆変換という道具を持っていたら,

実空間から波数空間に写せる,というか移れるでしょう.

隣の宇宙に出るためには,何が大事でしょうか?

違う専門分野,違う世界に出ても,幸福でいられるための条件,ということです.

それは,今いる宇宙と,隣の宇宙と,

行き来するための知的な脈絡があるかないか,ということではないでしょうか.

筆者でも理解できる数学でいえば,

フーリエ変換と逆変換という道具を持っていたら,

実空間から波数空間に写せる,というか移れるでしょう.

トライボロジーとの出会い

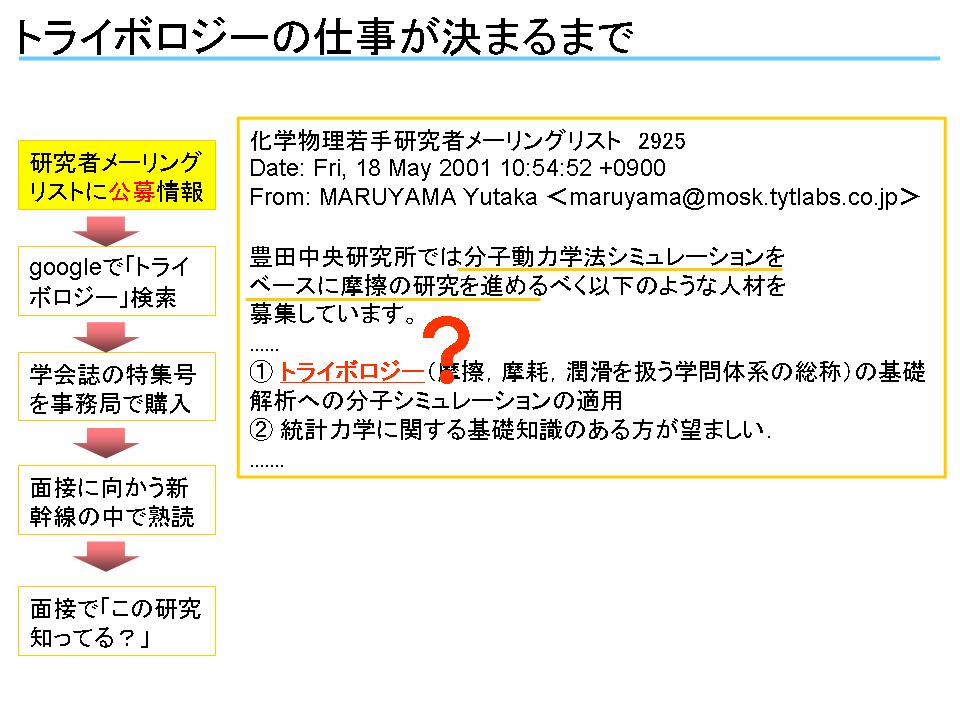

仕事を変えるチャンスというのは,思わぬところにあります.

右図は,化学物理若手研究者メーリングリストに載っていたメールです.

最初に見たときは,スルーしていたのですが,

良くみると,結構面白そうではありませんか.

まず,研究所の名前は,あまり良く知らないところでしたが,

一人だけ,この研究所の博士が発表しているのを目撃したことがありました.

問題は,「トライボロジー」という言葉です.

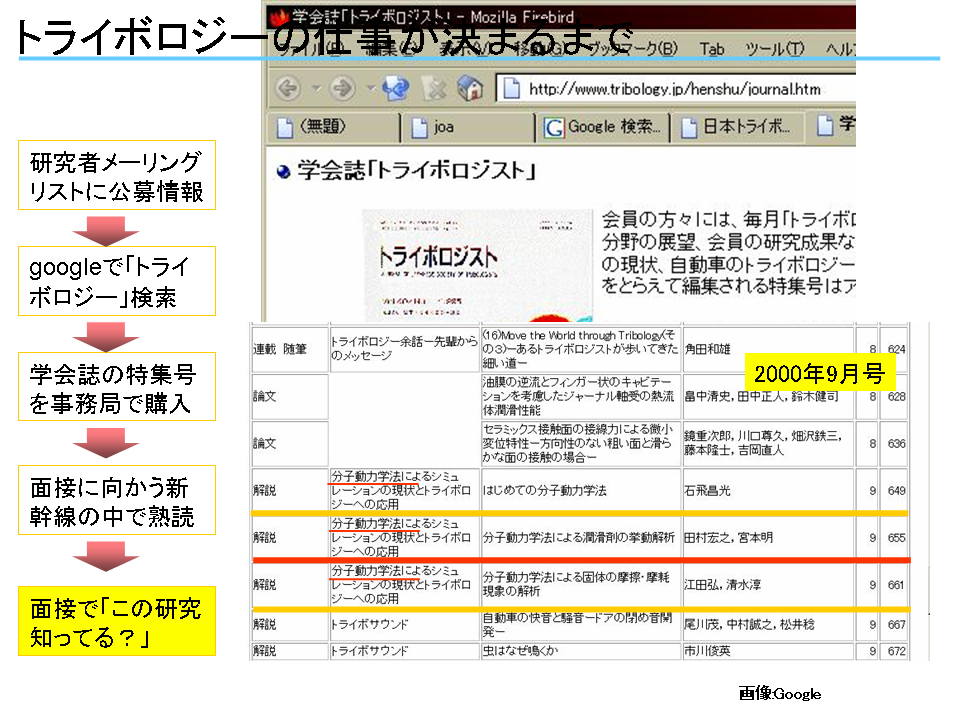

ということで,google で「トライボロジー」を検索すると,

「日本トライボロジー学会」という学会がちゃんとあって,

学会誌を見ると,

「分子動力学法によるシミュレーションの現状とトライボロジーへの応用 」

という,いかにもなテーマの特集号があるではありませんか.

そこで,学会の事務所に行ってこの本を定価の 2,000 円で購入し,

書店でトライボロジー関連本(歴史,教科書,新書など 5 冊)

を購入し,新幹線に乗って,

名古屋まで面接にいきました.

新幹線の中では,この本を熟読しました.

仕事を変えるチャンスというのは,思わぬところにあります.

右図は,化学物理若手研究者メーリングリストに載っていたメールです.

最初に見たときは,スルーしていたのですが,

良くみると,結構面白そうではありませんか.

まず,研究所の名前は,あまり良く知らないところでしたが,

一人だけ,この研究所の博士が発表しているのを目撃したことがありました.

問題は,「トライボロジー」という言葉です.

ということで,google で「トライボロジー」を検索すると,

「日本トライボロジー学会」という学会がちゃんとあって,

学会誌を見ると,

「分子動力学法によるシミュレーションの現状とトライボロジーへの応用 」

という,いかにもなテーマの特集号があるではありませんか.

そこで,学会の事務所に行ってこの本を定価の 2,000 円で購入し,

書店でトライボロジー関連本(歴史,教科書,新書など 5 冊)

を購入し,新幹線に乗って,

名古屋まで面接にいきました.

新幹線の中では,この本を熟読しました.

すると,何とも愉快なことに,その研究室では,

この特集号に載っていた研究グループと,

共同研究しているというではありませんか.

分子動力学の動画を見せられて,

「この動画,知ってる?」と尋ねられたので,

「ええ,知っています」と答えました.

これは大事なことですが,

世の中の面接という面接では,

決して嘘をついてはいけません.

が,尋ねられていないことを述べる

生真面目さは時に必要ありません.

2 時間前にはじめて知りました,

と正直に申告する必要はないと思います.

何より,面接に来た人の中で,

この本を読んできた人は筆者一人だったそうです.

これは「山をはる」といった言葉で済ませて良い話だとは思えません.

すると,何とも愉快なことに,その研究室では,

この特集号に載っていた研究グループと,

共同研究しているというではありませんか.

分子動力学の動画を見せられて,

「この動画,知ってる?」と尋ねられたので,

「ええ,知っています」と答えました.

これは大事なことですが,

世の中の面接という面接では,

決して嘘をついてはいけません.

が,尋ねられていないことを述べる

生真面目さは時に必要ありません.

2 時間前にはじめて知りました,

と正直に申告する必要はないと思います.

何より,面接に来た人の中で,

この本を読んできた人は筆者一人だったそうです.

これは「山をはる」といった言葉で済ませて良い話だとは思えません.

ちなみに,この「分子動力学によるトライボロジーの研究」については, 当時は,まだ開始されたばかりで,大学の研究者はいましたが, 企業ではあまり手がつけられておらず,数ケースしか事例がありませんでした. その方々も,この分野専門でずっと研究したわけではなく, テーマを変えておられる方がほとんどでした. そういう時期に,このユニークな研究者の枠を作ってくださった, 前の職場の上司の皆様にも,お礼を申し上げます. 企業では「枠」は,研究者の熱意と運によって作られるのです.

ストーリーの連続性

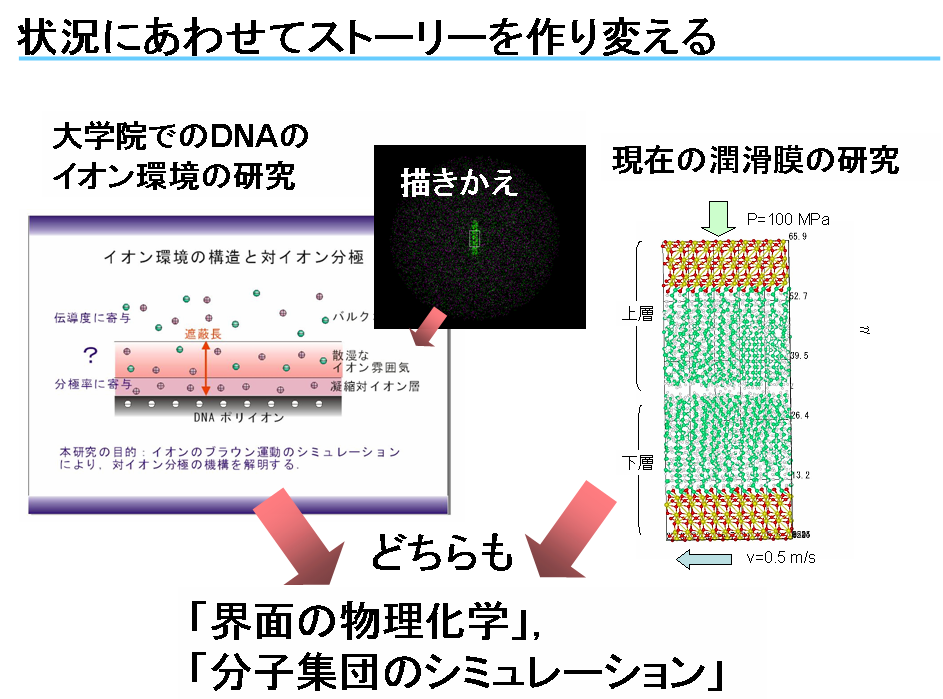

DNA の研究で学位を取った者がトライボロジーの研究者になる,

ということは,

分野としては,バイオから機械工学に移るということです.

右の絵を比べてみたらわかりますが,

左の絵が化学化学しているのに対して,

右の絵は機械機械していることがわかるでしょう.

だいぶ,違う世界のようにも見えます.

ここで,隣の世界に飛ぶ際に必要な「ストーリーの連続性」の

問題が浮上するわけです.

DNA の研究で学位を取った者がトライボロジーの研究者になる,

ということは,

分野としては,バイオから機械工学に移るということです.

右の絵を比べてみたらわかりますが,

左の絵が化学化学しているのに対して,

右の絵は機械機械していることがわかるでしょう.

だいぶ,違う世界のようにも見えます.

ここで,隣の世界に飛ぶ際に必要な「ストーリーの連続性」の

問題が浮上するわけです.

このときに,企業研究所の役員面接のときに筆者が考えた絵が左の図です.

もともと,上記「生命は高分子電解質溶液だ」の節で示していた図は,

銀河系の中心にロッドがあって,回転楕円体対称に広がる図でした.

これを,底辺に DNA ポリイオンを,順に凝縮対イオン,散漫なイオン雰囲気,

バルクという上下の断面図に切り替えて描いたのです.

すると,どうでしょう.右図は,

入社してから計算した潤滑膜の分子動力学シミュレーションの結果ですが,

かなり似た形,すなわち,どちらも「界面の物理化学」の問題であり,

「分子集団のシミュレーション」として捉えている,

ということがおわかりになるでしょう.

両者には,「ストーリーの連続性」があったのです.

このときに,企業研究所の役員面接のときに筆者が考えた絵が左の図です.

もともと,上記「生命は高分子電解質溶液だ」の節で示していた図は,

銀河系の中心にロッドがあって,回転楕円体対称に広がる図でした.

これを,底辺に DNA ポリイオンを,順に凝縮対イオン,散漫なイオン雰囲気,

バルクという上下の断面図に切り替えて描いたのです.

すると,どうでしょう.右図は,

入社してから計算した潤滑膜の分子動力学シミュレーションの結果ですが,

かなり似た形,すなわち,どちらも「界面の物理化学」の問題であり,

「分子集団のシミュレーション」として捉えている,

ということがおわかりになるでしょう.

両者には,「ストーリーの連続性」があったのです.

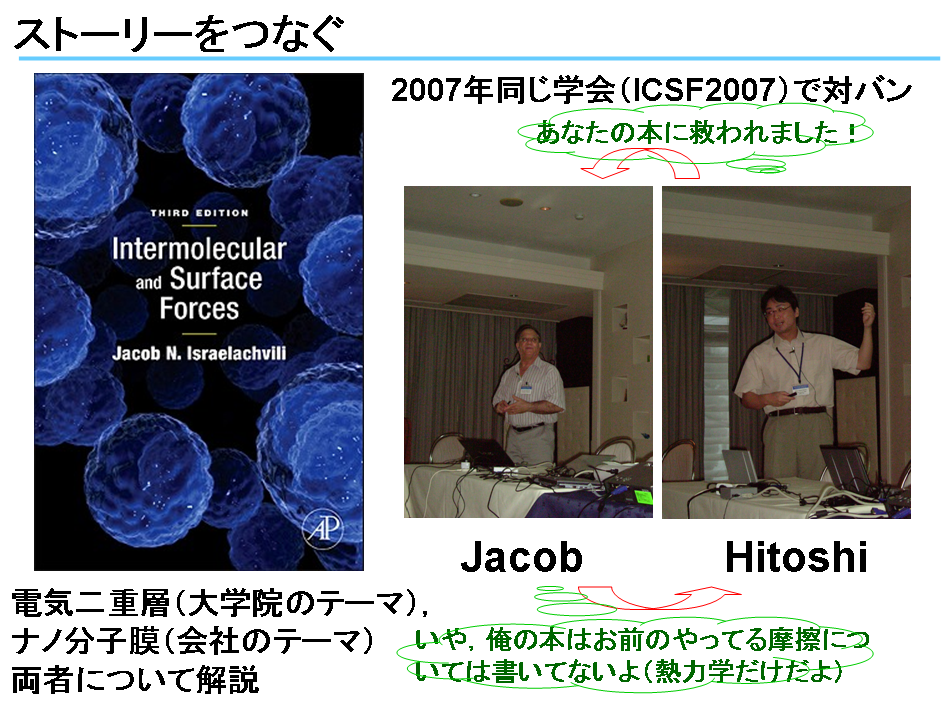

この直感は,もう少しアカデミックにも解釈することができます.

J.N. イスラエルアチヴィリの「分子間力と表面力」という本では,

筆者が博士課程で行っていたイオン雰囲気 (電気二重層) の問題と,

分子レベルの潤滑の問題とが,併記されて議論されているのです.

まさに,筆者にとって「フーリエ変換」で抽象的に述べた

「ストーリーの連続性を保証する理論」が,

このイスラエルアチヴィリ先生の本だったのです.

先生とは 2007 年に同じ学会で講演する

(=筆者は「対バン」と呼んでいます) 機会があり,

篤くお礼をお伝えしました.

この直感は,もう少しアカデミックにも解釈することができます.

J.N. イスラエルアチヴィリの「分子間力と表面力」という本では,

筆者が博士課程で行っていたイオン雰囲気 (電気二重層) の問題と,

分子レベルの潤滑の問題とが,併記されて議論されているのです.

まさに,筆者にとって「フーリエ変換」で抽象的に述べた

「ストーリーの連続性を保証する理論」が,

このイスラエルアチヴィリ先生の本だったのです.

先生とは 2007 年に同じ学会で講演する

(=筆者は「対バン」と呼んでいます) 機会があり,

篤くお礼をお伝えしました.

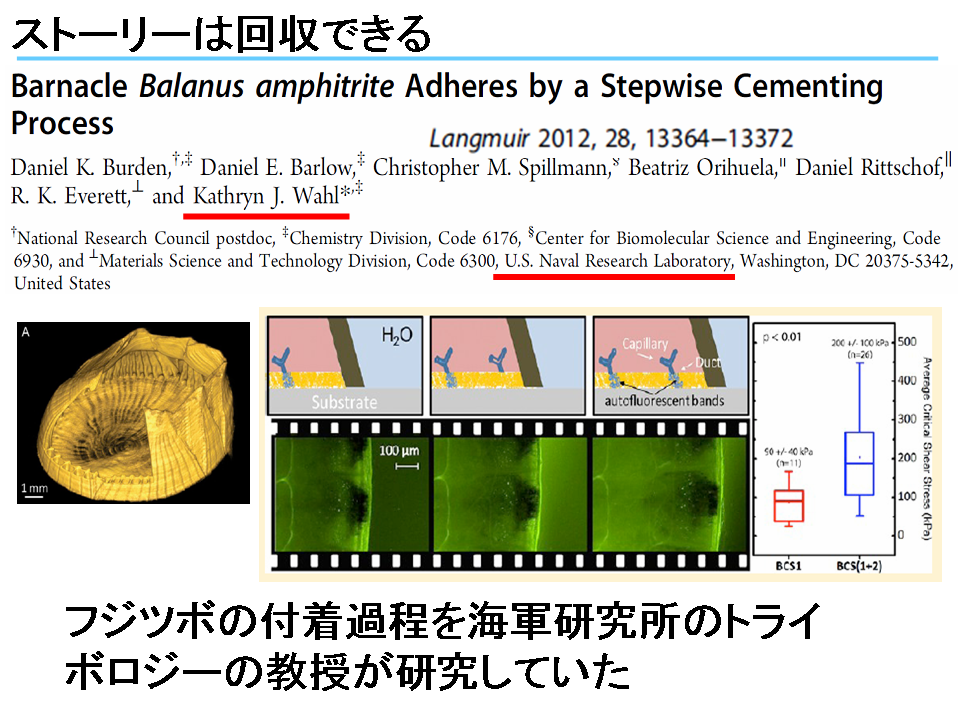

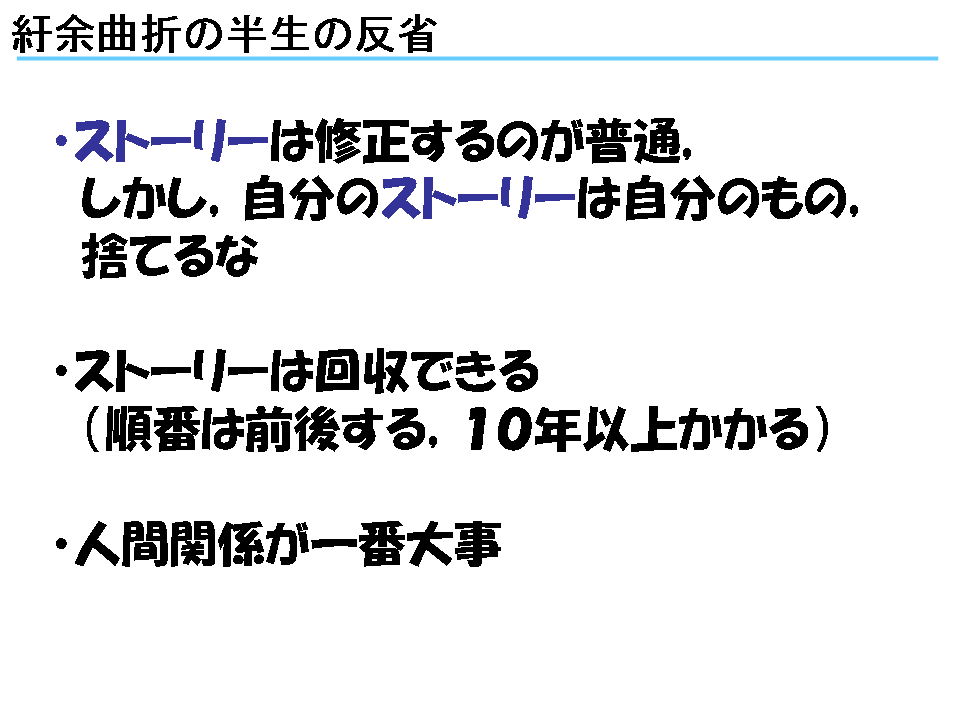

ストーリーは回収できる

以上,筆者が企業研究者として活動する時期までの 「ストーリー」をまとめてみますと, 紆余曲折はありましたが, 一貫して「界面の物理化学」の研究者として生きてきた, ということがお判りいただけたかと思います. この「ストーリー」あるいは「看板」とも申せましょうか, は,次のキャリアステップによって修正されるかもしれません. 今のところ,そういう話ができる,ということです. ただし,このストーリーは 2001 年の段階に大枠ができて, 大学に転職した 2015 年現在も基本は生きていますので, 比較的安定した話だと思います. そういうストーリーを再構築する瞬間が人生のある一瞬にある, ということです.最後に,大きな話題としてストーリーの「回収」について記します. 学位を取得されたばかりの方には,ピンと来ないかもしれません. 繰り返すと,現代では,大学院で習ったことをそのまま発展させるだけでは, プロの研究者になることは困難です. したがって,別の世界に飛び込むことが必要です. その際に,「ストーリーの連続性」が大事だと申しました. では,その「筋」で長い間,生きていくと, 何か良いことはあるでしょうか? それは,あるのです.

これが「ストーリーの回収」と筆者が呼ぶ現象です.

右図は 2012 年にイギリスで行われたトライボロジー学会で,

その実行委員だった先生が発表していた内容です (正確にはその原著論文).

その先生は,アメリカの海軍研究所の研究者ですが,

専門はトライボロジーでした.

これまで,国際学会で何度か対バンする機会があったのですが,

潤滑剤の物理化学的な発表を聞いていました.

すると,何ということでしょう!

今回はフジツボの固着過程について,発表されているではありませんか.

何でも,海軍の軍艦の船底の付着生物を取るためには,

数千万円の費用がかかるために,

その回避策を検討しているとのことでした.

この先生の研究では,筆者の最初の研究のように化学的というよりも,

表面テクスチャを工夫して何とかしたいということでしたが,

それにしても,固着生物の話をここで聞けるとは!

結局,20 年近くの時間が経過していましたが,

筆者は「表面科学」の周辺をぐるぐる回っていたのだ,

ということが理解された瞬間でした.

これが「ストーリーの回収」と筆者が呼ぶ現象です.

右図は 2012 年にイギリスで行われたトライボロジー学会で,

その実行委員だった先生が発表していた内容です (正確にはその原著論文).

その先生は,アメリカの海軍研究所の研究者ですが,

専門はトライボロジーでした.

これまで,国際学会で何度か対バンする機会があったのですが,

潤滑剤の物理化学的な発表を聞いていました.

すると,何ということでしょう!

今回はフジツボの固着過程について,発表されているではありませんか.

何でも,海軍の軍艦の船底の付着生物を取るためには,

数千万円の費用がかかるために,

その回避策を検討しているとのことでした.

この先生の研究では,筆者の最初の研究のように化学的というよりも,

表面テクスチャを工夫して何とかしたいということでしたが,

それにしても,固着生物の話をここで聞けるとは!

結局,20 年近くの時間が経過していましたが,

筆者は「表面科学」の周辺をぐるぐる回っていたのだ,

ということが理解された瞬間でした.

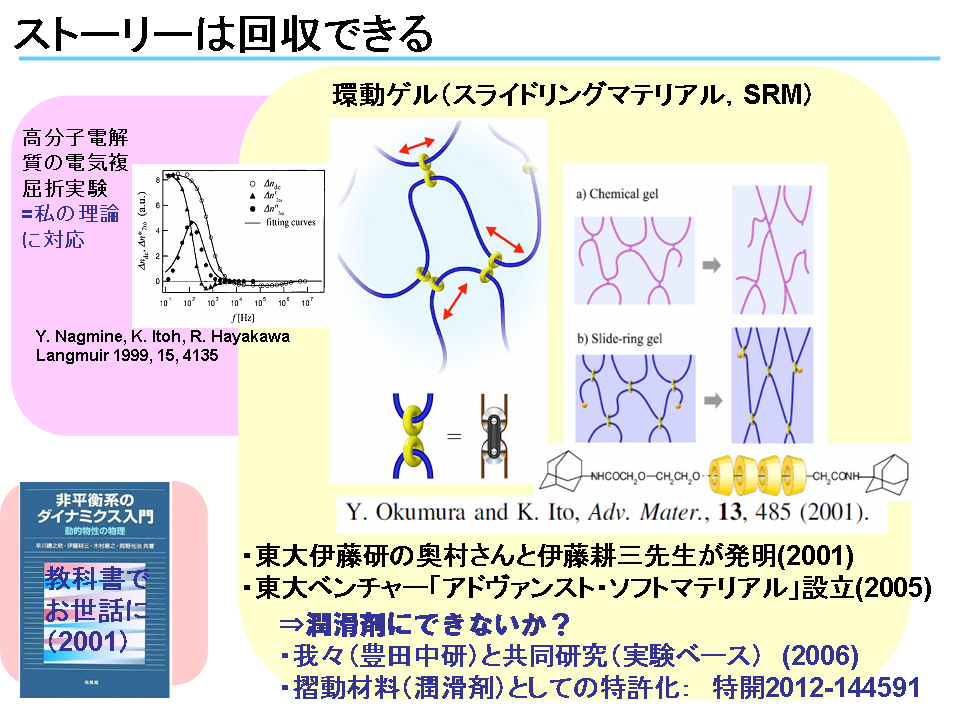

別の例もあります.

右の図は,筆者が 3 度お世話になった,東大の先生との

関係を示した図です.

まず,大学院時代に,筆者が理論的に研究していた高分子電解質溶液の

対イオン分極について,実験的に行われていました.

そこで,いろいろなアドヴァイスをいただきました (左上).

次に,出版社では教科書を書いていただきました (左下).

さらに,この研究室では 2001 年にスライドリングマテリアルという画期的な

高分子材料を発明されました.2005 年に,東大としては初期のベンチャーを作られました.

そこで,筆者としてはこの材料を潤滑剤として使うことができないかと考え,

共同研究を実施し,特許化しました .

このように,一度お世話になった先生に,二度も三度もお世話になることも,

研究人生においてはあります.

ここに挙げた 2 例は,すべてオープンな情報なので載せていますが,

他にもお世話になって,回収できたストーリーというのが,いくつもあります.

このような形で,頭があがらない恩人が,たくさん筆者にはいます.

ありがたいことです.

こうした展開があるのも,長く生きているお蔭です.

別の例もあります.

右の図は,筆者が 3 度お世話になった,東大の先生との

関係を示した図です.

まず,大学院時代に,筆者が理論的に研究していた高分子電解質溶液の

対イオン分極について,実験的に行われていました.

そこで,いろいろなアドヴァイスをいただきました (左上).

次に,出版社では教科書を書いていただきました (左下).

さらに,この研究室では 2001 年にスライドリングマテリアルという画期的な

高分子材料を発明されました.2005 年に,東大としては初期のベンチャーを作られました.

そこで,筆者としてはこの材料を潤滑剤として使うことができないかと考え,

共同研究を実施し,特許化しました .

このように,一度お世話になった先生に,二度も三度もお世話になることも,

研究人生においてはあります.

ここに挙げた 2 例は,すべてオープンな情報なので載せていますが,

他にもお世話になって,回収できたストーリーというのが,いくつもあります.

このような形で,頭があがらない恩人が,たくさん筆者にはいます.

ありがたいことです.

こうした展開があるのも,長く生きているお蔭です.

ストーリーのまとめ

以上をまとめますと,研究人生,あるいは職業人としての人生には,

ストーリーがあると幸福になれる,ということを,まず伝えたいです.

天才的であり運の良い人は,職探しに苦労しないでしょうけれども,

一つの道を歩ける人というのは限られています.

そこで大事なのは,ストーリーです.

専門分野や職業をまたぐときにこそ,ストーリーが大事です.

それは,隣の宇宙と結ぶ論理のようなものです.

以上をまとめますと,研究人生,あるいは職業人としての人生には,

ストーリーがあると幸福になれる,ということを,まず伝えたいです.

天才的であり運の良い人は,職探しに苦労しないでしょうけれども,

一つの道を歩ける人というのは限られています.

そこで大事なのは,ストーリーです.

専門分野や職業をまたぐときにこそ,ストーリーが大事です.

それは,隣の宇宙と結ぶ論理のようなものです.

ストーリーの良いところは,途中で修正できることです. たとえば,トライボロジーという, 当初予想していなかったファクターが出てきても, ストーリーを組み直すことによって, 自分の人生のストーリーに吸収することができます. しかし,「ストーリーを持っている」ということ自体を捨てることは, 不幸だと思います. 逆にいうと,浪人しても,留年しても,就職活動に失敗しても, 幸福に生きてこられた原動力は,このストーリーを信じることでした. あなたの時間はあなたのものです.

そして,10 年,20 年と生きているとストーリーを回収できる場面に遭遇します. これこそ,生きる喜びだと筆者は思います. その「回収」の場面のほとんどは,人が動くこと, たとえば学会に出ることによってもたらされます. ですので,人との出会いを大切にしていただけたらと思うのです.

以上,大変,自分本位で,説教臭い話をさせていただきました.

しかし,自分をさらけ出すことによって,若手研究者にとって,

何か大事なヒントになると信じて,恥をしのんで書いております.

この話は,ノーベル賞を取るような偉大な学者の話ではないことに,

ご注意ください.ごく普通の人が,幸せに生きるための方法です.

しかし,一般的には他人にとってストーリーを聞かされるのは,

「うざい」話です.ですので,場所を考えて,

この手の話はするようにしたほうが良いと考えています.

最後までお読みいただきまして,ありがとうございます.

以上です.

以上,大変,自分本位で,説教臭い話をさせていただきました.

しかし,自分をさらけ出すことによって,若手研究者にとって,

何か大事なヒントになると信じて,恥をしのんで書いております.

この話は,ノーベル賞を取るような偉大な学者の話ではないことに,

ご注意ください.ごく普通の人が,幸せに生きるための方法です.

しかし,一般的には他人にとってストーリーを聞かされるのは,

「うざい」話です.ですので,場所を考えて,

この手の話はするようにしたほうが良いと考えています.

最後までお読みいただきまして,ありがとうございます.

以上です.

(追記) 「物理学者」になるためには

このページは,当 washizu.org の中で, 閲覧回数がトップ 10 に入っています. 検索ワードが上から順番に 研究者 かっこいい, 物理学者になるには, 理論物理学者になるには, 物理学者 なるには, 学者 かっこいい, 研究者 つらい, 研究者 天才型, 物理学者 かっこいい, 物理研究者, 物理学者 仕事 です.ネガティブなワードがほとんどないのが良いですね. あと,やたら「物理学」です. 私は物理化学者で,トライボロジストなんですけどね. 当研究室の 論文一覧の 60 本ほどある原著論文の中で, Phys. Rev., EPL は紛れもなく物理学で, J. Chem. Phys., J. Phys. Conf. Ser., JPS Conf. Proc. なども物理学なので,まあまあ物理学の論文も出てます. ということで,広い意味では私も物理学者といえるかしらん. でも,この検索ワードから察するに,訪問者の皆さんは, もっと狭義の,素粒子だとか宇宙物理だとかを イメージしているのではないかと,勝手に拝察します. そういうピュアな物理学者になるためには, 有名な大学の理学部物理に入って,そのまま博士まで頑張って, どっかでポスドクをやって,って進むのが普通の道です. 頑張ってください.で終わってしまうと,情報量ゼロなので,私の独自見解をちょっと書きますね. 現在のシミュレーション学の同僚で,私よりも「自分は物理学!」と 思ってる人が結構います.私は,B4 の卒業研究時の指導教官が 生粋の物理学者でして,久保亮五の教科書を読んで(粘菌変形体糸ですが) 自励振動の周波数解析を行なったので,物理学としか言いようがないです. 学位は,ブラウン動力学で(物理学っぽく言うと)強相関クーロン系を解析したので, ほぼ理論物理です.物理化学教室所属でしたが. で,そんな私よりも自分は物理だ,っと思ってそうな人って, 京大理物出身で雲のシミュレーションをやってる人.これは良いでしょう. 理科大理物出身で非線形データ解析やってる人.これも理論物理です. あとは,京大工学部航空出身で現在は細菌の泳動のシミュレーションをやってる人, 東大物理工学でプラズマの流れのシミュレーション. この辺って,工学部じゃん!っと思うのですが,多分, 「ワシヅよりは自分の方が物理」と思ってらっしゃると思います. 投稿してるジャーナルも,基礎物理系ばっかりです. ってな感じで,実は,理物を出なくても,「ピュアな基礎物理」を やることは可能なのです. これはどうしてかというと,「工学部の8割は物理学に基づく工学」だからです. 理物の人は,工学を嫌うあまりに忘れてしまっていますが, 化学や生物学に基づく工学よりも,物理学に基づく工学の方が多い, 機械,電気,建築土木,みんなそうです.これは当たり前. 原子力や航空も当然です. ということで,「理物だけを狙う」というのは,実はあまり頭の良い 戦略ではないのかもしれませんよ.

あとは就職先です.「弟子を育てたい!」という人は,理学部物理に 就職したいでしょうが,理論系だったら,その欲は他の人たちほどは ない筈です.だったら,どこで働いても良いのでは. だったら,ピュアな物理学以外に何か専門分野 (雲の計算でも,プラズマでも何でもいいかと)を持っていたら, 他の分野のポストを得られます. っということで,柔軟に考えていただけたらと思う次第. (2022年8月18日追記)